KOTA SINEMA — Jakarta sedang mencari cara agar predikat “Kota Sinema” tidak berhenti sebagai jargon. Pemerintah Provinsi Jakarta terus berupaya mengatasi berbagai tantangan yang mengemuka, sehingga status itu layak disandang dan diakui seluruh pihak.

Sulitnya perizinan syuting, menyiapkan saluran pembiayaan untuk sineas, dan pekerjaan rumah lain tengah dicari solusi terbaiknya. Saat nanti Jakarta Film Commission terbentuk, diharapkan jadi lembaga yang mampu mengatasi semua tantangan itu.

Okumaya devam etmek için aşağı kaydırın

Namun, sejumlah pengamat menilai, kota sinema bukan sekadar urusan industri, melainkan mampu menjadi budaya atau kultur yang tumbuh hingga ke kampung-kampung di pelosok kota.

[–>

Kritikus film Hikmat Darmawan mengingatkan bahwa yang sering terlupakan justru penonton. “Kalau sebagai kebijakan kota, seluruh unsur ekosistemnya harus dibangun: arsip, komunitas, pendidikan, ruang menonton publik, dan penonton yang kritis,” kata Hikmat saat ditemui di toko bukunya, Jakarta Selatan.

Ia mencontohkan komunitas film di Yogyakarta, Palu, dan Sambas yang berhasil menumbuhkan ekonomi kreatif berbasis film dari bawah. “Mereka bisa menambah opsi untuk berkreasi, mencipta, dan mendapatkan proyek. Jadi bagaimana di Jakarta itu bisa dihidupkan,” ujarnya.

[–>

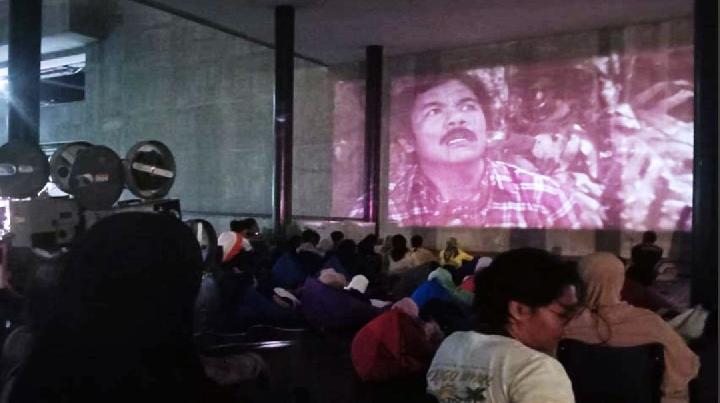

Hikmat juga menekankan pentingnya menghadirkan film di ruang publik kota—taman, ruang hijau, gang, dan kampung. “Salah satunya kan layar tancap, misbar (gerimis bubar). Jadi hal-hal seperti itu juga harus hidup.”

Pendapat senada datang dari Hafiz Rancajale, pendiri komunitas Forum Lenteng. Ia menilai kultur sinema di Jakarta belum tumbuh karena sejak awal film dipandang sebagai komoditas industri, bukan sebagai kultur kota.

“Kita masih terjebak di dalam sinema sebagai kultur dagang aja,” ujar Hafiz di markasnya, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. “Padahal, kalau kita menyebut kota sinema, itu kultur, bukan industri,” tambahnya.

Menurut Hafiz, ruang-ruang pengetahuan film di Jakarta kini minim. Sebagai contoh, kata dia, Kineforum dulu menjadi ruang kultur, namun sekarang kurang aktif. “Ruang belajar alternatif untuk berbicara tentang film dan pengetahuan itu sangat sedikit,” ujarnya.

Ia mencontohkan Korea Selatan yang membangun bioskop publik di tiap kota, bukan bergantung pada pasar. “Bioskop publik itu milik publik, bukan industri. Di sana sinema tumbuh sebagai ekosistem, bukan hanya bisnis.”

Karena itu, ia mengingatkan, “Jakarta Kota Sinema itu jangan jadi gimmick. Kalau Jakarta Film Commission arahnya ke dampak kultural, mungkin kita bisa berharap dalam 10 tahun ke depan Jakarta bisa jadi kota sinema.”

Dosen film Universitas Binus, Ekky Imanjaya, menegaskan bahwa inti dari kota sinema adalah kultur film—budaya yang hidup, partisipatif, dan berakar di masyarakat. “Hidup dan bergairahnya kultur film, itu kuncinya,” katanya. “Mulai dari produksi sampai arsip sejarah, dari turisme film sampai kesejahteraan warganya.”

Ia mencontohkan India, di mana bahkan di kampung-kampung orang tahu siapa Satyajit Ray, salah satu surtadara film paling berpengaruh. “Anak-anak kecil sudah paham, berarti kan kultur filmnya tinggi itu. Mereka walaupun miskin dan enggak mampu, tapi nonton film itu sebagai kebutuhan,” ujar Ekky.

Ia menilai Jakarta perlu belajar dari negara tersebut, yakni membangun kebiasaan menonton menjadi bagian dari keseharian warga, bukan sekadar hiburan komersial.

Jakarta memang punya modal. Ada Jakarta Film Week milik Disparekraf, Madani International Film Festival yang berfokus pada penonton, hingga inisiatif komunitas seperti Forum Lenteng dan Kineforum. Tapi keterhubungan antara unsur itu masih lemah. “Arah kebijakan masih berat di sektor industri, sementara kulturnya belum terstruktur secara rapi,” kata Hikmat.

Di sinilah pekerjaan rumah terbesar kota ini: menjadikan film sebagai bahasa bersama, bukan sekadar tontonan musiman. Sinema harus hadir di taman kota, di dinding kampung, di balai warga, di sekolah, dan di ruang publik yang memberi ruang bagi imajinasi warga.

Seperti kata Wakil Gubernur Rano Karno, “Film adalah cara sebuah kota bercerita tentang dirinya. Tentang mimpi, keberagaman, dan semangat warganya. Karena itu, membangun ekosistem film berarti membangun jati diri kota.”

Jika kota ini ingin benar-benar disebut kota sinema, maka yang harus dibangun bukan hanya bioskop, festival, atau pendanaan film. Yang harus dihidupkan adalah kultur sinemanya—kesadaran warga Jakarta bahwa film bukan milik industri, tapi milik mereka juga. Menonton, membuat, dan membicarakan film adalah bagian dari kehidupan kota yang setara dengan musik di jalanan atau mural di tembok gang.

Tanpa penonton yang kritis, tanpa ruang publik untuk menonton dan berdialog, tanpa dukungan lintas dinas yang melihat film sebagai bagian dari pembangunan sosial dan kebudayaan, Jakarta Kota Sinema hanya akan menjadi slogan kosong di spanduk ulang tahun kota.

Sebenarnya Rano berulang kali menyebut sejumlah bukti keberpihakan Jakarta terhadap dunia kreatif. Sebagai contoh, di era Gubernur Fauzi Bowo pajak tontonan dikembalikan kepada produser sebesar 75 persen. Kemudian di masa Joko Widodo menjadi 50 persen, dan berlanjut hingga kini. Kebijakan itu dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas para sineas.

Sinyal keberpihakan ini sudah sepatutnya jadi pemicu semua pihak bekerja sama mewujudkan kota sinema seperti yang didambakan. “Sebetulnya, Jakarta sudah berpihak kepada film, cuma enggak sadar,” ucap Rano. (*)